Le gîte d’étape

Le gîte d’étape

Louis Fournier, ex-colon à Madagascar, racontait ses aventures, au café des Mille-Colonnes, en prenant l’apéritif.

— Oui, disait-il, on est plus en sécurité dans la brousse malgache que dans n’importe quelle grande ville de France. La nuit, on couche souvent la porte ouverte, quand ce n’est pas sans porte…

— Mais les fameux Fahavalo… observa M. Dupont, le percepteur.

— Les Fahavalo, il y a longtemps qu’ils n’existent plus. En 1906, on en conservait encore un ou deux, à Tsindzoarivo, pour les montrer aux étrangers de passage. Je les ai vus. Chaque jour ils touchaient une ration de riz que leur octroyait la munificence de l’Administration, et ils cultivaient un petit jardin devant leur case, comme des rentiers. Ils portaient le titre honorable de prisonniers politiques.

— De temps à autre, interrompit le percepteur, on lit pourtant dans le journal qu’un colon comme vous a été assassiné quelque part dans l’île.

— Je ne dis pas ; ce serait trop beau s’il n’y avait jamais de crimes. Mais à coup sûr, il y en y a moins que vous ne croyez.

— Vous n’avez jamais eu peur, vous, dit le percepteur, qui n’était pas brave, quand vous couchiez comme ça tout seul, au milieu des indigènes, avec les portes ouvertes.

— Si, j’ai eu très peur, une fois. Un peu plus, ça y était ! je ne revoyais pas la France, ni Bonneville, ni le café des Mille-Colonnes. Mais ce n’est pas un indigène, c’est un compatriote, un Français comme vous et moi, qui voulait me faire passer le goût de l’absinthe.

— Vous ne nous avez jamais raconté ça !

Louis Fournier hésita un moment ; son front se barrait d’un pli d’ennui ; il avait les yeux absents, comme quelqu’un qui regarde des choses lointaines dans le passé.

— C’est que je n’aime guère me rappeler cette histoire ; il n’y a pas beaucoup de gens qui la savent. Enfin, si vous y tenez !...

« C’était à l’époque où j’allais revenir en France, il y a bientôt dix-huit mois. Pendant six ans j’avais prospecté, comme je vous l’ai raconté maintes fois, sur les confins des provinces d’Ambositra et de Fianarantsoa, aux abords de la grande forêt. J’avais beaucoup peiné, terriblement souffert, parcourant, à pied quelquefois, des régions désertiques, vivant à la malgache, m’arrêtant avec mes hommes pour creuser des trous d’essai, dans les alluvions, le long des ruisseaux. J’avais planté çà et là des piquets, essayé de primitives exploitations. A trois reprises, j’avais établi un toby. J’habitais, comme mes Malgaches, une case en mottes de terre, recouverte de branchages et d’herbe sèche ; je vivais là-dedans, parmi des relents d’humus et de pourriture végétale ; je trouvais que ça sentait la mort. Un couvercle de caisse, monté sur quatre piquets, me servait de table, pour la pesée de l’or. Une Malgache, ramassée n’importe où, me faisait la cuisine et dormait avec moi.

J’avais mal choisi l’emplacement de mon premier toby ; j’y gagnais vingt ou trente francs par semaine, je dus l’abandonner. Je quittai le second sur un brancard porté par quatre hommes : j’avais une bilieuse hématurique ; je restai deux mois à l’hôpital d’Ambositra. La troisième fois j’eus la veine de tomber sur une bonne alluvion ; malgré mes six années de Madagascar, je pus encore résister au climat le temps nécessaire pour ramasser quelques litres d’or. Et un litre de poudre d’or, vous savez, ça représente à peu près quarante mille francs !

— Ça vaut mieux qu’un litre d’absinthe, fit observer judicieusement le cafetier.

— J’étais décidé à rentrer en France, et à ne plus remettre le pied dans ce sale pays malgache, de crainte d’y laisser mes os. J’aimais mieux essayer quelque chose ici, dans mon trou de Savoie, à l’air salubre des monts couverts de sapins, où tombe, l’hiver, la bonne neige froide, où les moustiques vous piquent, l’été, sans donner de fièvre. Comme je connaissais depuis longtemps Tananarive, j’avais eu la fantaisie de descendre à la côte par Mananjary. J’emportais avec moi l’or recueilli pendant les dernières semaines, pour une valeur d’à peu près quatre mille francs. La poudre précieuse, incluse dans de minuscules sacs en toile, était enfermée dans une sacoche qui ne me quittait pas. Maintenant que j’étais riche, je voyageais en filanzane, avec huit porteurs et quatre bourjanes de bagages, comme un fonctionnaire.

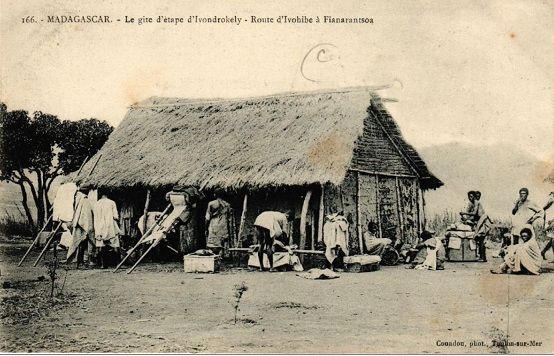

Ce soir-là, j’étais parvenu de bonne heure à l’étape, un village perdu en pays Tanala, dans la forêt. Situé tout au fond d’un cirque de montagnes boisées, au bord d’un torrent, ce lieu est triste : il y tombe presque toujours de la pluie ou du brouillard. Le gîte d’étape, à une cinquantaine de mètres du village, à quelques pas de la rivière, n’était qu’une pauvre case en bois et en roseaux, construite et aménagée à la mode du pays. Les deux portes se faisaient face : de simples claies de zozoro, maintenues par une liane. J’avais l’habitude de ces installations sommaires, sans aucune défense contre l’extérieur ; je n’y prêtais même plus attention.

Le boto avait dressé comme d’habitude mon lit démontable et ma table pliante ; je me promenais dans l’unique rue du village, en attendant l’heure du dîner, lorsque je vis arriver un singulier voyageur. C’était un Européen, grand, maigre, la barbe et les cheveux roux, la figure osseuse, les yeux caves. Il n’avait pour tous vêtements qu’un pantalon et un dolman de toile grise, usés, rapiécés, déchirés, et des espadrilles. Il portait un large chapeau de paille comme en ont les bourjanes. Ses habits, collés au corps par la pluie de la journée, accusaient sa maigreur maladive de broussard épuisé par la fièvre et les privations. Il était monté sur un mulet aux os pointus, aux côtes saillantes ; deux Malgaches en haillons le suivaient, portant sur des bambous un bagage sommaire : sa literie consistait sans doute en une natte, sa popote en une marmite et une assiette.

Il descendit de son mulet devant le gîte d’étape ; nous échangeâmes un salut assez froid ; je lui expliquai que je venais de m’installer, que j’étais prêt à partager avec lui l’inconfortable case. Il refusa, protestant qu’il préférait coucher dans une maison malgache.

— Acceptez au moins la moitié du dîner que mon cuisinier confectionne en ce moment.

Après quelques secondes d’hésitation, il accepta.

— A tout à l’heure, alors.

Le repas me sembla plutôt long. Il n’y avait entre nous aucune cordialité. Je le sentais aigri, mal disposé, haineux ; j’éprouvais à son égard une grande pitié mêlée de beaucoup de défiance. Je n’avais nulle envie de provoquer de sa part des confidences sur ses infortunes, pas plus que je ne tenais à lui raconter mes propres affaires. Aussi la conversation languissait.

Comme je lui demandais s’il avait quitté la France depuis longtemps :

— Depuis onze ans, répondit-il assez sèchement.

— Moi, depuis sept.

— Et vous y retournez après fortune faite, répliqua-t-il, avec un singulier sourire un peu amer, en jetant un regard furtif sur ma sacoche accrochée à l’un des piquets de ma moustiquaire. Je surpris ce coup d’œil : il s’en aperçut, rougit très fort et me parla aussitôt de Mananjary, où j’allais m’embarquer. Comment le savait-il ? J’étais sûr de ne pas le lui avoir dit. Je me souvins de l’avoir vu s’entretenir avant dîner avec deux de mes hommes qui lavaient leurs lambas à la rivière. Les bourjanes sont de grands enfants bavards ; ils aiment à raconter au premier venu leurs histoires et celles des autres. Les miens avaient dû lui parler de moi, de mon toby, des bénéfices de mon exploitation. L’individu m’inspirait de moins en moins de confiance ; je souhaitais de ne pas l’avoir pour compagnon de route aux prochaines étapes.

— Vous allez aussi à Mananjary.

— Oh ! non ! dit-il, avec un geste vague vers le Nord. Je m’en vais prospecter par-là dans la forêt.

On se quitta de bonne heure ; je me couchai de suite, car je devais me lever avant l’aube. Sur l’oreiller je me mis à réfléchir aux singulières allures de mon commensal d’occasion, à ces regards suspects jetés sur mes bagages, au gîte d’étape qui ne fermait pas. J’avais placé, comme d’habitude, ma précieuse sacoche sous mon traversin. Mais une vague inquiétude, ce soir-là, me tenait éveillé, et une nervosité particulière me prédisposait à toutes les peurs de la nuit. Je regrettais maintenant d’avoir fait dresser mon lit dans cette case ouverte et isolée. Pourquoi n’avais-je pas élu domicile chez quelque indigène au milieu du village ? Le voisinage immédiat des Malgaches m’eût délivré du souci de cet aventurier européen. Le murmure monotone du torrent tout proche contribuait à m’empêcher de dormir ; je songeais que ce bruit serait suffisant pour étouffer mes appels en cas d’attaque.

Je me tournais et me retournais dans mon lit, sans arriver à m’assoupir. J’avais presque la fièvre. Je me levai pour boire une gorgée d’eau. Afin de me tranquilliser moi-même, j’ouvris ma cantine pour la première fois en ce voyage, j’en tirai mon revolver, je le sortis de son étui, le glissai sous le matelas à portée de ma main. Rassuré par cette précaution insolite, et cédant à la fatigue, je m’endormis enfin. Mon sommeil fut troublé par des cauchemars. Je me réveillai plusieurs fois en sursaut, haletant d’effroi, mouillé de sueur. Je demeurais immobile plusieurs minutes, attentif au mystère angoissant de la nuit, et je me rendormais dans le silence, malgré ma volonté de rester éveillé. Un rat dégringolant du chaume du toit sur ma moustiquaire me causa une grosse frayeur, vite passée : j’avais l’habitude des rats, hôtes familiers de toutes les cases malgaches dans la brousse.

Il pouvait être une heure du matin, quand brusquement je me réveillai encore, mais cette fois sans mauvais rêve, ni sensation d’angoisse. J’ouvris les yeux : tout de suite je remarquai qu’une large raie de lumière pâle coupait ma moustiquaire vers le pied du lit. Pris d’un vague malaise, j’écarquillai mes yeux encore lourds, et je regardai ; la claie qui servait de porte, écartée légèrement, laissait passer, en un rectangle étroit et allongé, la clarté lunaire. J’étais sûr, absolument sûr d’avoir fermé soigneusement la veille. Alors c’est que quelqu’un l’avait ouverte. L’homme peut-être était déjà dans la case. Puis, à la réflexion, je jugeai l’ouverture trop étroite. Pourtant un frisson traversa ma chair ; je n’osais plus bouger. J’écoutai longuement, retenant ma respiration, songeant que l’homme, l’aventurier, l’assassin était là, derrière la frêle barrière de roseaux, à demi écartée. Car je ne doutais pas que ce fût lui, mon convive de la veille. J’écoutais donc, anxieux, puis je pensai que l’autre aussi écoutait. Il fallait lui donner le change. Que faire ? Je pris mon revolver, me mis à genoux sur mon lit, face à la porte, et je simulai progressivement la respiration de plus en plus lente et profonde d’un homme qui se rendort. La ruse réussit. J’entendis soudain un bruit presque imperceptible de roseaux froissés ; la claie de nouveau s’écarta ; le rectangle de lumière pâle s’élargit sur la moustiquaire. Heureusement j’étais invisible derrière le tulle blanc. Une pause, qui me sembla longue, longue : une fois encore la claie se déplaça. Maintenant il y avait assez de place pour le passage d’un être humain. Je sentis que l’homme allait entrer. Mon cœur battait à coups si forts et si précipités, que j’avais peur d’être trahi par ses battements ; j’en oubliais de feindre le sommeil et m’efforçais de retenir ma respiration. L’autre aussi s’était arrêté ; il devait être inquiet. Soudain je perçus un crissement bizarre, pareil au bruit que fait un rat dans les roseaux d’une case. Ce bruit venait de la porte. C’était l’homme qui, avec ses ongles, imitait sur la claie la course inégale et saccadée d’un rat. Qu’il connaissait bien les êtres et les choses de la brousse ! Il savait que je ne prêterais nulle attention à un rat, que ce bruit m’inciterait plutôt, si j’éprouvais quelque inquiétude, à me rendormir tranquille. De nouveau je respirai fortement, avec régularité. Une minute passa : tout à coup la lueur blanche fut aux trois quarts interceptée : un corps s’interposait dans l’ouverture ; l’homme était monté sur le seuil, d’un geste souple et silencieux ; pourtant la traverse légère qui supportait le plancher en rapaka avait gémi. Il s’arrêta ; puis, rassuré par ma respiration feinte, il fit un pas en avant. Le plancher céda encore et cria. L’homme demeura immobile, et je tirai trois fois, coup sur coup, pressant la gâchette de l’index droit et supportant l’arme de la main gauche, pour bien viser. Au premier coup, l’homme s’était rejeté en arrière, criant :

— Ça, c’est bien ma guigne !

Il s’était cramponné une seconde à la claie qui céda, et lourdement il était tombé, la face en avant. Je me levai, je cherchai mes allumettes à tâtons, et j’allumai le photophore, mon revolver toujours en main, puis je regardai, à distance raisonnable, le corps étendu. L’homme, couché sur le ventre, semblait évanoui ou mort. Je sortis, j’appelai mes bourjanes. Le village, aux détonations, s’était éveillé et déjà s’agitait ; des ombres prudentes rôdaient aux abords du gîte d’étape. A mes cris, vingt Malgaches accoururent, entrèrent dans la case. Alors je vins tout près, et, aidé d’un bourjane, je retournai le corps inerte. De sa main droite, l’homme serrait un antsy, un grand couteau malgache, fortement emmanché. Il avait reçu une de mes balles dans le ventre, la première sans doute. Il était déjà dans le coma et mourut, une heure après, sans avoir repris connaissance.

La race inconnue

Charles RENEL (1866 – 1925)

Editeur Bernard Grasset 1910

PARIS